- | Recherche ,

- | Société ,

Modes de présence des sujets au monde et du monde aux sujets

Jean-Marie Barbier

©pixabay

La prééminence des sujets sur le monde dans les rapports sujets/monde

Habituées à un mode de pensée privilégiant la prééminence des sujets sur le monde dans les rapports sujets-monde, les sociétés occidentales tendent à séparer nature et culture (https://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bibliotheque-des-Sciences-humaines/Par-dela-nature-et-culture, P. Descola), à extraire l’homme de la nature, et à considérer-en-acte cette dernière essentiellement comme une ressource pour le genre humain.

Cette posture mentale fondatrice de la culture occidentale conduit à considérer toute action humaine comme une transformation du monde (https://www.innovation-pedagogique.fr/article9338.html) par le genre humain et à l’analyser comme telle. Elle a même été construite comme posture intellectuelle caractéristique d’une position philosophique confrontée à l’action lors de transformations économiques et sociales d’ampleur (cf. M. Blondel : L’action (1893) Essai d’une critique de la vie et d’une science de la pratique https://www.cairn.info/l-action-mille-huit-cent-quatre-vingt-treize—9782130624462.htm).

S’inscrivant en distance par rapport à cette posture, le présent texte a pour enjeu de montrer qu’elle influe sur toutes les expériences de rapports sujet/monde, y compris bien sûr les approches dites scientifiques de ces expériences, et que ces expériences peuvent même être considérées comme autant de retraductions simultanées, hic et nunc, de ces expériences dans leur espace respectif.

L’expérience des rapports sujet/monde comme double processus

Dans une « brève de recherche » antérieure à celle-ci, https://labiennale-education.eu/la-biennale/breves-de-recherche/ et https://www.innovation-pedagogique.fr/article18527.html , l’expérience a été définie comme un processus simultané de transformation d’une activité et d’un sujet en activité. En gardant cette perspective épistémologique, examinons quelques termes du langage courant ayant pour ambition de rendre compte des rapports sujets/monde.

Les expériences de sensation

Elles peuvent être décrites comme ce que le monde fait aux sujets en activité. Ce sont les transformations éprouvées par les sujets à l’occasion de confrontations avec leur environnement. On peut parler selon les cas d’impression, de première perception, de stimuli, d’excitation. Les expériences de sensation concernent le « soi-en-activité » https://www.innovation-pedagogique.fr/article18527.html et se caractérisent par la survenance d’affects ou la transformation de tendances d’activité. Le sujet éprouve son propre changement. Pour Dewey, « on ne perçoit jamais les stimuli périphériques auxquels nous répondons à un moment donné. Mais nous sommes conscients du stimulus uniquement à travers les réponses que nous donnons et les conséquences de ces réponses » (1958 p.272)

On peut analyser les expériences de sensation comme des transformations initialisées par l’environnement externe des sujets. La sensation est un espace d’activité caractérisé par la transformation des entités du monde en configurations de stimuli pour un sujet. De façon inattendue, Bossuet donne une stimulante définition de la sensation comme « la première perception que se fait notre âme à la présence des corps que nous appelons objets, et ensuite de l’impression qu’ils font sur les organes de nos sens » (Connaissance de Dieu et de soi-même, Paris, Amaury, 1722, t.1).

Les expériences de sensation ont pour produit chez les sujets qui les éprouvent l’existence d’entités du monde qui leurs sont externes. Les entités du monde sont des entités présentes dans le monde indépendamment du rapport d’activité que des sujets entretiennent avec elle.

Les expériences de perception

(https://www.puf.com/vocabulaire-danalyse-des-activites-0 p.154)

Elles peuvent être décrites comme l’activité en retour des sujets confrontés aux transformations de leur environnement. Cette activité consiste en particulier à les mettre en objet, à leur donner une place explicite dans leur environnement d’activité de sujet. Étymologiquement, la perception est une activité orientée vers celui qui perçoit : prendre, recueillir, recevoir ‘à travers’(per).

Un objet, du latin objectum, est étymologiquement ce qui est jeté devant nos yeux ou plus généralement notre conscience. Il s’agit donc de tout ce que nous pouvons percevoir, penser ou vouloir. Il est intéressant de constater qu’au sens concret, l’objet soit souvent défini au sens courant comme une chose ayant unité, indépendance et répondant à une certaine destination. Et qu’au sens abstrait, il soit défini comme ce qui se présente à la pensée, ce qui est occasion ou matière pour l’activité de l’esprit.

On peut parler aussi de familiarité, de connaissance familière : pour Merleau Ponty, « il y a bien un acte humain qui traverse tous les doutes possibles pour s’installer en pleine vérité : cet acte est la perception au sens large de connaissance des existences » (Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, p.50). En fait, il s’agit d’existences au regard de son activité.

La perception fonctionne en fait comme une activité de reconnaissance : pour W. James, « la sorte de reconnaissance appelée perception (…) est le type de cas dans lequel l’esprit jouit d’une ‘familiarité’ (acquaintance, de l’ancien français accointance) avec un objet présent » (Essais d’empirisme radical, Paris, Agone, 2005, p.65). Elle suppose la présence de cadres perceptifs issus d’expériences préalables. L’activité de reconnaissance fonctionne comme une reconnaissance d’unités et une construction de configurations d’unités. La perception produit des cadres perceptifs investis dans les activités ultérieures de perception.

A l’analyse, les perceptions ont donc comme point de départ les expériences de sensation et sont la première forme de subjectivation des expériences par les sujets de leur rapport au monde.

Les expériences de perception ont pour produit la transformation des entités du monde en objets pour les sujets. Les objets sont des entités du monde présentant une unité d’usage, de sens ou de signification pour des sujets en activité https://www.puf.com/vocabulaire-danalyse-des-activites-0 p.148

Les expériences de représentation

Elles peuvent être décrites comme des expériences de sujets confrontés à des situations d’absence dans leur environnement immédiat d’objets qui leur sont familiers. La représentation est un espace d’activité ayant pour produit la présence au sujet en activité d’objets absents de son environnement ou d’activités dans lesquelles il n’est pas engagé. (M.Denis, https://www.cairn.info/les-images-mentales—9782130358695.htm )

Les représentations sont des entités tenant lieu d’autres entités qu’elles ont pour objet. Elles sont dotées d’une existence indépendante de cette dernière. Les activités de représentation mentale ont pour caractéristique d’être des activités internes aux sujets, permettant la « présentification » à leur « esprit » d’autres entités, relevant du monde et de sa transformation, et pouvant survenir en leur absence. Elles permettent notamment la présentification d’expériences passées et d’éventuelles activités futures, et sont donc chez les sujets le lieu éventuel d’établissement d’un lien entre passé, présent et futur.

Par définition, elles sont produites par les sujets pour leur propre compte : elles constituent l’aspect mental de leur rapport au monde et à sa transformation ; de ce point de vue, si elles ne sont pas toujours évaluatives, elles sont toujours qualitatives. Ces représentations sont des représentations d’existants finalisées (https://www.puf.com/vocabulaire-danalyse-des-activites-0 p.75.). Les représentations finalisées sont les représentations que se font les sujets, d’eux-mêmes ou de leur propre activité, orientées par les processus de transformation dans lesquels ils sont déjà engagés. Elles correspondent à la notion d’image opérative, telle que définie par D.Ochanine et ses collaborateurs, c’est à dire présentant notamment trois caractères : la sélectivité et le laconisme, la polarisation, la déformation fonctionnelle.

Si les représentations sont facilement accessibles aux sujets eux-mêmes par ce qu’il est convenu traditionnellement d’appeler l’introspection, en revanche leur accès par des observateurs extérieurs est délicat sur le plan méthodologique. La voie habituelle est la provocation de discours par les sujets sur leur activité́ mentale, hypothèse étant faite que ces discours ‘explicitent’ cette activité́ mentale. Mais les verbalisations sont des actes de communication, ce qui est très différent, et une simple analyse de leur contenu ne prémunit guère contre les stratégies discursives en jeu dans cette ‘explicitation’, et en particulier contre tous les phénomènes d’ostension de soi à autrui et à soi-même présents dans les actes de communication. Ces techniques ne permettent guère d’accéder non plus aux phénomènes dits d’arrière-pensée qui jouent un rôle si important dans les actions et qui ne donnent pas lieu à énonciation. Sans négliger cette voie, il convient d’observer qu’elle peut être complétée, et qu’une voie plus sûre sur le plan méthodologique peut être trouvée dans le repérage au sein des gestes et des communications des sujets de marqueurs de telles représentations, souvent à leur insu, bien sûr.

Les représentations sont donc des transformations d’entités externes en entités internes aux sujets, susceptibles de survenir en leur absence immédiate.

Les expériences de découverte

Le terme de découverte apparait dans le champ des représentations quand il s’agit de désigner quelque chose qui préexiste ou préexistait, mais n’était pas identifié par les sujets se représentant les objets du monde https://www.editionsharmattan.fr/livrela_creation_comme_experience_jean_marie_barbier_marie_laure_vitali_martine_dutoit-9782343192925-65098.html

La découverte est donc un phénomène interne aux actions de construction de représentations. Le ‘nouveau’ ne l’est que par rapport aux attributs donnés par les sujets aux objets représentés. Il apparait notamment dans le cas de l’utilisation de nouveaux outils, de nouvelles sources d’information, de nouvelles mesures, de nouveaux objets ouvrant de nouveaux champs de recherche. S’y mêlent les ‘grandes découvertes’, l’apparition de nouvelles sources d’information, de nouveaux territoires à explorer, l’instrumentation de ‘réalités augmentées’ https://www.innovation-pedagogique.fr/article15020.html. L’expérience de découverte permet de comprendre que de nombreux chercheurs ne sont pas en mesure de définir précisément leur objet de recherche ou n’en sont capables qu’à la fin de leur recherche.

Les expériences de découverte ont comme produit des transformations d’objets donnant lieu à représentations, et plus précisément des objets de savoirs et de connaissances.

Les expériences de mise en relation de représentations d’existants et de représentations de souhaitables

La transformation de représentations dans le cadre des rapports entre sujets/ monde ne se limite pas à la focalisation mentale, au ciblage, à la construction de représentations plus précises de l’objet ou de la situation à transformer. Ces représentations finalisées correspondent comme on l’a vu aux représentations d’existants que se font les sujets dans l’exercice de leurs activités, sur leurs activités.

Ce processus de transformation s’étend à d’autres représentations que les sujets considèrent comme finalisantes (https://www.puf.com/vocabulaire-danalyse-des-activites-0 173-174). Ces représentations ont un statut épistémologique un peu différent. Ce sont des représentations de souhaitables pour les sujets eux-mêmes, pour leurs activités ou pour leurs environnements. Ces représentations ne cessent également de se transformer au fur et à mesure que se transforment les activités et les sujets impliqués dans ces activités.

Elles permettent l’attribution de qualités axiologiques, pour l’action. Les représentations finalisantes sont des représentations de ce qui à leurs yeux vaut la peine d’être fait dans une situation donnée. Elles sont ‘ce qui donne sens’ à la vie et sont susceptibles d’influencer le choix de leurs modes et moyens d’action. Elles appartiennent à l’univers des constructions de sens.

Elles apparaissent en particulier à l’occasion d’opérations mentales d’évaluation ou d’attribution de valeur à des activités, a priori en anticipation (détermination d’objectifs, construction de projets), ou a posteriori en rétrospection (évaluations proprement dites). Elles jouent un rôle fonctionnel dans l’acte d’attribution mentale de valeur, dans la mesure où elles sont justement une expression du désirable, du souhaitable. Ce sont elles qui introduisent au niveau mental du sujet une relation d’ordre et de hiérarchie (https://theconversation.com/afficher-ses-valeurs-une-presentation-de-soi-94310 ). Elles constituent un mode de présence des affects, dans le champ des représentations. Elles se précisent donc et évoluent à l’occasion de la conduite des actions. Ce qui est important est donc le processus d’influence par itération des représentations finalisées dans la construction de représentations finalisantes comme un plan d’action ou un dispositif, mais aussi dans la détermination d’objectifs ou d’évaluations. Dans tous les cas sont mêlées et interdépendantes des représentations de processus et des représentions d’état https://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k4814442z.texteImage .

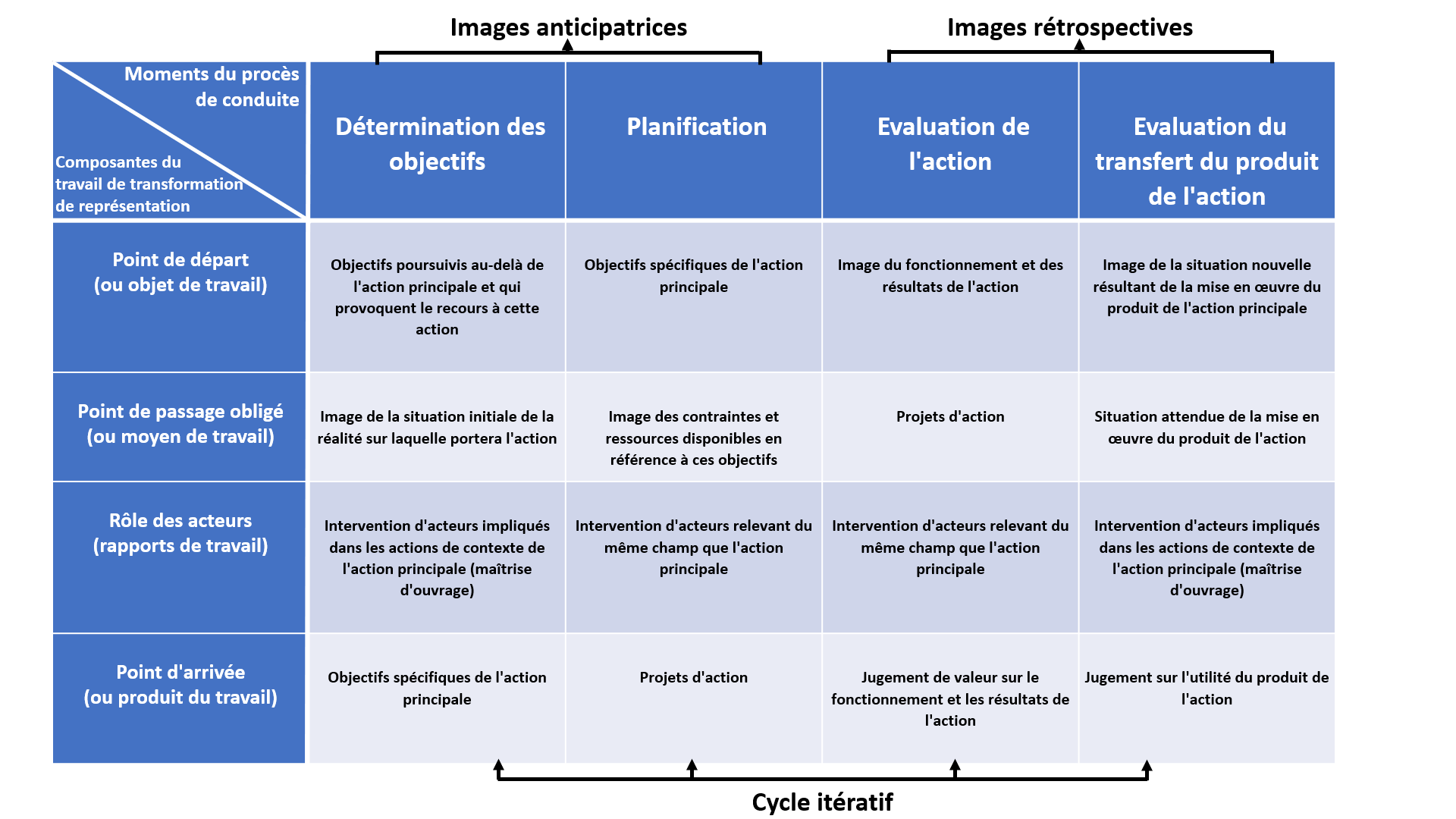

Le cycle fonctionnel et itératif des activités de conduite des actions peut se représenter de la manière suivante : ( https://www.innovation-pedagogique.fr/article15020.html )

Conclusion

Les rapports entre sujets et objets du monde peuvent être considérés comme des retraductions successives d’expériences antérieures.

On peut ainsi faire les hypothèses suivantes :

- Les expériences de sensation ont comme produit chez les sujets qui les éprouvent l’existence d’entités du monde qui leur sont externes.

- Les expériences de perception ont pour produit l’existence d’objets pour l‘activité des sujets.

- Les expériences de représentations sont donc des transformations d’entités externes en entités internes aux sujets, susceptibles de survenir en leur absence immédiate.

- Les expériences de découverte ont comme produit des transformations d’objets donnant lieu à représentations, et plus précisément des objets de savoirs et de connaissances.

- Les expériences de conduite (ou d’ingénierie) des actions sont des expériences de transformation de représentations relatives à la conduite des actions.

Licence : CC by-sa

| Recherche

| Société

| Recherche

| Société

|

voir le site du laboratoire Formation et apprentissages professionnels |